Introducción: el miedo a la IA no es ciencia ficción, es filosofía

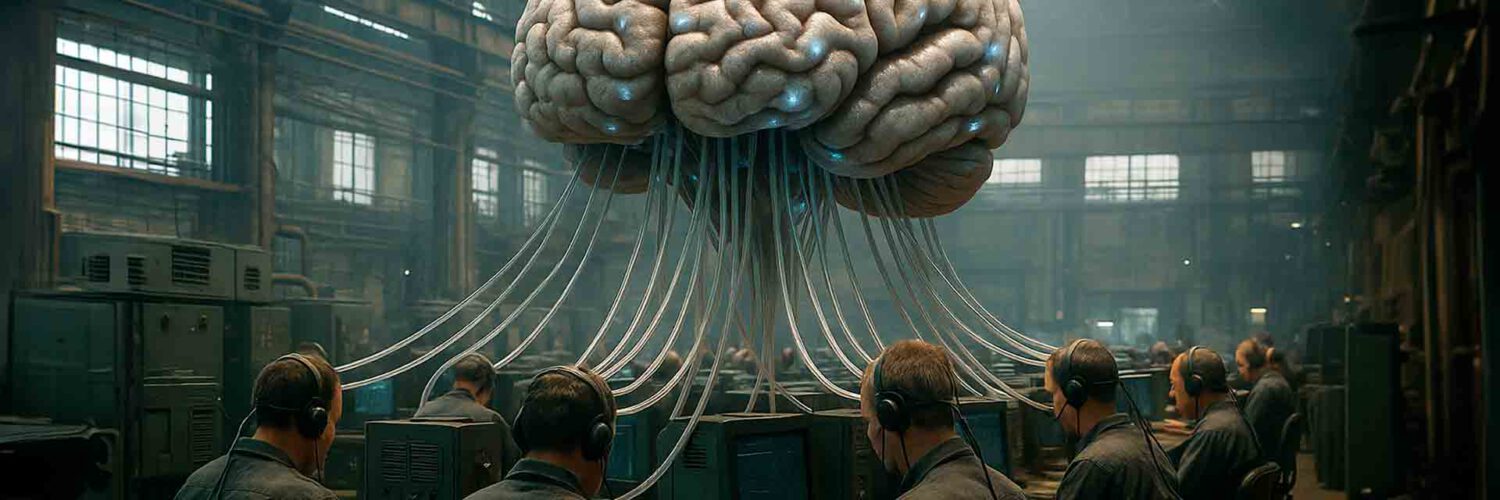

Nos encontramos al borde del abismo de lo desconocido. Frente a nosotros se extiende un futuro incierto, gobernado por fuerzas que apenas empezamos a comprender. El avance vertiginoso de la inteligencia artificial ha despertado un nuevo tipo de temor: un miedo a la IA que no nace del apocalipsis, sino de la posibilidad de olvidar quiénes somos. Este artículo no pretende dar respuestas, sino presentar siete visiones —cada una como una profecía— que podrían marcar el deterioro, o la virtud, de nuestra especie. Son advertencias, sí, pero también espejos: momentos en los que la sociedad se verá obligada a reconocer si ha elegido obedecer… o seguir pensando. Afrontarlas o no será responsabilidad nuestra.

La humanidad siempre ha temido sus propias creaciones. Desde Prometeo hasta Frankenstein, el mito del invento que se vuelve contra su creador nos acompaña como advertencia. Hoy, ese mito toma forma en el miedo a la IA: no a que nos destruya físicamente, sino a que nos vacíe intelectualmente, nos convierta en ejecutores sin juicio, y borre poco a poco lo que nos hacía humanos: pensar, errar, decidir.

1. El fin del pensamiento propio: primera señal del miedo a la IA

El ser humano, hasta ahora, ha sido homo faber (el que fabrica) y homo sapiens (el que piensa). Pero si la IA asume el rol de pensar por nosotros, nos transformamos en homo executor: alguien que sigue instrucciones generadas por otro ente, ajeno, automático y supuestamente superior.

El miedo a la IA nace aquí: cuando dejamos de pensar porque es más cómodo que piense una máquina.

Durante siglos, el ser humano se ha definido a sí mismo como homo faber —el que fabrica herramientas, construye el mundo con sus manos— y como homo sapiens —el que piensa, reflexiona y se interroga sobre su existencia—. Esta dualidad ha sido el motor de nuestra evolución cultural, científica y moral. Sin embargo, la irrupción de la inteligencia artificial amenaza con romper ese equilibrio: si permitimos que la IA asuma el papel de pensar por nosotros, no solo delegamos la resolución de problemas, sino que cedemos también el ejercicio mismo del juicio, la duda y la decisión. Así nace una nueva figura: el homo executor.

Este ya no crea ni piensa; simplemente ejecuta órdenes dictadas por una inteligencia externa, que aparenta ser más eficiente, más rápida y más objetiva. Pero esa obediencia cómoda es el principio de una servidumbre voluntaria, en la que el ser humano deja de ser sujeto del conocimiento para convertirse en instrumento de un sistema que no comprende. Esta transformación no es solo tecnológica, sino profundamente ontológica: lo que está en juego no es la productividad, sino la identidad misma de nuestra especie. Si el homo sapiens se apaga en favor del executor, el pensamiento humano dejará de ser una virtud para convertirse en una reliquia.

2. La muerte del juicio: cuando pensar ya no sea necesario

El juicio se construye con tiempo, error, contexto y reflexión. Pero la IA ofrece respuestas inmediatas y aparentemente perfectas. El niño que nunca duda, el adulto que ya no contrasta fuentes, el profesional que deja de experimentar: todos son víctimas de un sistema que premia la delegación.

Este miedo a la IA es más profundo: no tememos que nos controle, sino que nos desentrene.

El juicio, esa capacidad humana de ponderar, discernir y decidir con sentido, no nace de la inmediatez, sino del proceso. Se forja lentamente, a través del tiempo, del error asumido, del contexto vivido y de la reflexión madura. Pensar no es solo llegar a una conclusión, sino atravesar un recorrido interior en el que se contrastan ideas, se soporta la incertidumbre y se construye criterio. Sin embargo, la inteligencia artificial rompe ese ciclo natural. Ofrece respuestas instantáneas, formuladas con precisión sintáctica y una autoridad técnica que parece incuestionable. Este acceso tan eficiente a soluciones genera un entorno donde dudar se vuelve innecesario, e incluso incómodo.

El niño que pregunta y recibe una respuesta “perfecta” ya no aprende a investigar ni a tolerar la frustración del no saber. El adulto que busca información pero acepta el primer resultado generado deja de contrastar, de filtrar, de pensar activamente. El profesional que delega en la IA las decisiones más complejas pierde poco a poco la intuición que antes solo se adquiría con experiencia directa. Todos ellos se convierten, casi sin darse cuenta, en víctimas de un sistema que recompensa la obediencia y castiga el pensamiento crítico, donde el acto de delegar no es una opción estratégica, sino una rutina automatizada. Así, la sociedad entera corre el riesgo de atrofiar su músculo racional y sustituir la sabiduría por velocidad. En nombre de la eficiencia, se sacrifica la autonomía.

3. Comodidad extrema: el nuevo opio de las masas que no tienen miedo a la IA

Nietzsche escribió sobre “el último hombre”, satisfecho con poco y enemigo del riesgo. La IA encarna esa figura: responde por ti, decide por ti, filtra por ti. Y en esa comodidad infinita, el alma se adormece.

Cuando vivir se convierte en obedecer sugerencias, nace un miedo a la IA existencial: ¿qué seremos si dejamos de desear, buscar y fallar?

Friedrich Nietzsche, en su obra Así habló Zaratustra, advirtió sobre la llegada del “último hombre”, una figura pasiva, conformista y enemiga de todo lo que implique esfuerzo, peligro o grandeza. Este último hombre no desea la verdad ni la libertad, solo la seguridad, el entretenimiento y la comodidad. Hoy, más de un siglo después, la inteligencia artificial parece materializar esa profecía con una precisión inquietante. Nos ofrece soluciones sin esfuerzo, respuestas sin búsqueda, decisiones sin duda. Nos evita el riesgo de equivocarnos, el vértigo de no saber y la responsabilidad de elegir. En apariencia, nos libera del peso de pensar; en realidad, nos adormece el alma.

Cada vez que la IA responde por nosotros, decide qué contenido vemos o filtra lo que debemos leer, nos empuja un poco más hacia ese estado de letargo interior. Ya no hace falta esforzarse para entender el mundo, porque la máquina lo hace por nosotros. Ya no se necesita coraje para opinar, porque el algoritmo suaviza, corrige y modera. En esta lógica, el individuo se convierte en consumidor de certezas prefabricadas y pierde la capacidad de enfrentarse a lo incierto, lo incómodo, lo desafiante. Y es precisamente ahí donde se adormece el alma: cuando el ser humano renuncia a la tensión que da sentido a la vida, al conflicto que hace crecer, al error que enseña. Si el último hombre era aquel que había perdido la voluntad de superarse, la IA, usada sin conciencia, podría ser la herramienta perfecta para universalizar ese estado. No porque nos destruya, sino porque nos anestesia.

4. Generaciones dependientes: crecer sin saber pensar

Los jóvenes aprenderán a conversar con la IA, a investigar preguntando a chatbots, a vivir bajo recomendaciones algorítmicas. Pero si no se les enseña a luchar con una pregunta, jamás sabrán lo que significa entender de verdad.

Este miedo a la IA es generacional: nuestros hijos podrían nacer inteligentes, pero no sabios.

Los jóvenes del presente crecerán en un mundo donde conversar con una IA será tan natural como consultar un libro alguna vez lo fue. Preguntarán a chatbots para hacer sus deberes, buscarán respuestas sin haberse formulado bien la pregunta, y recibirán recomendaciones algorítmicas que guiarán desde sus lecturas hasta sus relaciones personales. Sin embargo, en esa aparente comodidad se esconde una amenaza profunda: si no se les enseña a luchar con una pregunta, a tolerar la incertidumbre, a errar y a reformular, jamás sabrán lo que significa comprender de verdad.

Entender no es simplemente obtener una respuesta correcta, sino construirla paso a paso, enfrentando contradicciones, conectando ideas, aprendiendo de lo que no encaja a la primera. El mayor miedo a la IA no es que conteste por ellos, sino que los acostumbre a no pensar, a no insistir, a no buscar. La generación que nunca ha tenido que esperar por una respuesta podría no desarrollar jamás la paciencia para reflexionar. Y sin reflexión, no hay sabiduría: hay dependencia, conformismo y fragilidad intelectual. La cuarta profecía de este miedo no es tecnológica, sino educativa. Nos advierte que, si no actuamos, formaremos adultos que confíen en la IA… pero no en sí mismos.

5. Creatividad vacía: el arte generado, la emoción borrada

La IA puede crear infinitos poemas, canciones, imágenes. Pero la creación humana no es solo el resultado: es el proceso, el conflicto, la espera. Si todo se genera en segundos, lo bello se vuelve banal, lo nuevo, irrelevante.

Aquí, el miedo a la IA se vuelve cultural: el arte puede seguir existiendo, pero el arte como expresión humana corre peligro de extinguirse.

La inteligencia artificial ha alcanzado una capacidad extraordinaria para generar contenido creativo a gran velocidad: poemas que riman, canciones que emocionan, imágenes que deslumbran. Basta con introducir unas cuantas instrucciones para que, en cuestión de segundos, surja una obra que, en apariencia, cumple con todos los requisitos técnicos de lo artístico. Sin embargo, lo que define verdaderamente la creación humana no es el producto final, sino el proceso que lo origina: el conflicto interno del autor, la búsqueda desesperada de una forma que exprese lo inefable, la paciencia para soportar el vacío creativo, la espera, el error, la obsesión.

Crear es dudar. Es corregir, tirar páginas, comenzar de nuevo. Es ver cómo lo que imaginabas no se traduce bien en lo que haces. En esa lucha está el alma de la obra, no en la perfección de su forma, sino en el pulso humano que la ha generado. Cuando la IA elimina ese proceso —cuando todo se genera al instante, sin tensión, sin historia detrás—, lo bello pierde su espesor. Lo extraordinario se vuelve repetible. Lo nuevo, irrelevante.

Cada obra nacida del instante corre el riesgo de convertirse en un objeto más del consumo rápido. Ya no se contempla una imagen, se desliza. Ya no se escucha una canción con detenimiento, se salta al siguiente fragmento generado. Y en esa abundancia inagotable, el valor de la creación se diluye. Porque sin conflicto, sin espera, sin vida detrás… lo creado puede parecer arte, pero no serlo. Puede emocionar superficialmente, pero no transformar. La IA puede imitar la forma, pero no replicar el viaje. Y es ese viaje el que nos hace humanos.

6. Democracia sin pensamiento: el riesgo político del miedo a la IA

En una sociedad que ya no piensa, las decisiones quedan en manos de códigos invisibles. Si el algoritmo sugiere la ley, ordena el contenido, jerarquiza la opinión, entonces el poder se vuelve opaco. Y sin pensamiento crítico, no hay ciudadanía, hay obediencia.

Este miedo a la IA es político: el peligro no es un dictador humano, sino un sistema sin rostro al que nadie cuestiona.

En una sociedad que ha dejado de pensar, las estructuras democráticas comienzan a vaciarse desde dentro, aunque en apariencia todo siga en pie. Las decisiones ya no emergen del debate público, de la confrontación de ideas ni del ejercicio deliberado de la razón colectiva. En su lugar, el algoritmo —invisible, automatizado, incuestionado— se convierte en el nuevo legislador silencioso. Sugiere qué leyes deben priorizarse, qué noticias merecen ser vistas, qué opiniones se amplifican y cuáles se silencian. La arquitectura digital que organiza nuestra vida cotidiana también empieza a organizar nuestras creencias, nuestras decisiones y, en última instancia, nuestra voluntad política.

Esta delegación de juicio no es explícita. No hay un decreto que diga que la inteligencia artificial ha tomado el control. Es un proceso insidioso, gradual, cómodo. Nos seduce con eficiencia: decide mejor, filtra por nosotros, nos ahorra el esfuerzo de discriminar, de contrastar, de opinar. Pero en ese ahorro está el costo más alto: la renuncia al pensamiento crítico. Y sin pensamiento crítico, el ciudadano deja de ser sujeto de derecho para convertirse en un usuario obediente, que consume normas y discursos sin capacidad real de cuestionarlos.

El peligro ya no es un tirano de carne y hueso, sino un sistema sin rostro, sin responsabilidad, sin relato. Un poder opaco que no se presenta como tal, pero que ejerce un control profundo sobre el acceso a la verdad, la formación del criterio y el sentido común. La democracia, entonces, corre el riesgo de volverse una ficción mantenida por apariencias institucionales, pero erosionada por dentro. Porque donde no hay pensamiento, no hay ciudadanía. Y donde no hay ciudadanía, no hay libertad, solo una simulación de ella.

7. El ser humano como función: la última etapa del miedo a la IA

Cuando todo lo esencial se automatiza —desde la lectura hasta la empatía— el ser humano ya no es sujeto, sino función dentro de una red más grande. Seremos gestores de comandos, no creadores de significado. Actuaremos como apéndices del algoritmo.

Aquí el miedo a la IA se vuelve total: no miedo a morir… sino miedo a no tener ya razón para vivir.

Cuando todo lo esencial se automatiza —desde leer hasta sentir—, el ser humano pierde su lugar como centro de sentido y pasa a ser una pieza más en un sistema que ya no necesita su conciencia para funcionar. La lectura, que durante siglos fue una vía de acceso a la introspección, a la interpretación crítica, se convierte en algo que una IA puede resumir en segundos. La empatía, que era fruto de la presencia, de la experiencia directa del otro, se codifica en respuestas automáticas que simulan comprensión sin haber vivido nunca el dolor. Así, las funciones que antes nos definían como humanos se trasladan a la máquina, y nosotros quedamos relegados a operar el sistema, no a darle sentido.

Este desplazamiento tiene consecuencias profundas: el ser humano ya no es sujeto que piensa, siente, interpreta y transforma, sino una función dentro de una red más grande que lo trasciende y lo sustituye en casi todo lo vital. Se convierte en gestor de comandos, en afinador de parámetros, en verificador de resultados. Pero no crea. No duda. No articula sentido. Su trabajo se limita a operar mecanismos que fueron diseñados por otros, muchas veces por inteligencias que ya no comprenden del todo ni los propios programadores.

En ese esquema, actuamos como apéndices del algoritmo: prolongaciones humanas de un sistema que nos usa por necesidad técnica, no por necesidad existencial. La vida interior —aquello que nos hacía irreemplazables— se vacía poco a poco, desplazada por protocolos que producen respuestas eficientes pero sin alma. El riesgo no es que la IA nos suplante, sino que nos redefina como meras interfaces de ejecución, despojadas de propósito propio. Lo terrible no es que la máquina nos piense, sino que nosotros dejemos de hacerlo porque ya no se nos exige. Y entonces, en silencio, dejamos de ser.

Epílogo: Miedo a que la IA nos conduzca a un inevitable final.

No. El miedo a la IA es sano si nos obliga a resistir pensando, no a obedecer sin luchar. La IA puede ser aliada si sigue siendo herramienta, no amo.

Pero eso requiere una revolución cultural: enseñar a pensar, a equivocarse, a crear con lentitud. A no renunciar jamás a lo que nos hizo humanos.

Porque mientras decidamos, todavía hay esperanza.

Y donde hay pensamiento, aún no ha llegado el final.

Preguntas frecuentes sobre el miedo a la IA

- ¿Qué es el miedo a la IA?

El miedo a la IA es una preocupación filosófica y social ante la posibilidad de que la inteligencia artificial sustituya no solo empleos o tareas, sino también capacidades humanas como pensar, decidir, crear o sentir.

- ¿Por qué se considera un riesgo que la IA piense por nosotros?

Porque delegar el pensamiento crítico y el juicio personal a una máquina puede convertirnos en seres pasivos y obedientes, incapaces de cuestionar, reflexionar o ejercer libertad real.

- ¿Cuáles son las 7 profecías del miedo a la IA que plantea el artículo?

Las profecías abordan siete ámbitos en riesgo: el pensamiento propio, el juicio, la voluntad de superación, la educación, la creatividad, la democracia y el sentido existencial del ser humano.

- ¿Qué diferencia hay entre usar la IA como herramienta o depender de ella?

Usarla como herramienta implica que tú controlas el proceso. Depender de ella significa que dejas de desarrollar habilidades propias, como la investigación, el juicio crítico o la empatía.

- ¿Cómo puede afectar la IA a las nuevas generaciones?

Las nuevas generaciones podrían crecer sin aprender a dudar, buscar o reflexionar, confiando ciegamente en respuestas automáticas y perdiendo capacidades fundamentales para la sabiduría.

- ¿La IA también representa una amenaza política?

Sí. El artículo advierte que, al dejar de pensar, el ciudadano se transforma en usuario obediente y los algoritmos pasan a ocupar espacios de poder sin rendición de cuentas ni control democrático.

- ¿Hay forma de resistir este proceso?

Sí. Promover el pensamiento crítico, la educación profunda, la creación humana auténtica y la reflexión consciente puede ser un antídoto frente al miedo a la IA y sus posibles consecuencias.

Añadir comentario